PVC管材中添加抗菌剂 持久抗菌 安全性高

在PVC管材中添加抗菌剂是一种常见的功能化改性方法,旨在抑制微生物(如细菌、霉菌等)在管材表面的生长,从而提升卫生性能,尤其适用于饮用水系统、医疗设施、食品加工等对卫生要求较高的领域。以下是关于PVC管材添加抗菌剂的详细解答:

2. PVC管材抗菌剂添加方式

4. 应用场景

1. 抗菌剂的类型

PVC管材中常用的抗菌剂主要包括:

无机抗菌剂:如银离子(Ag⁺)、锌离子(Zn²⁺)、铜离子(Cu²⁺)等,通过破坏微生物细胞膜或干扰其代谢发挥作用。银系抗菌剂因高效、持久性较好且安全性高而最常用。

有机抗菌剂:如季铵盐类、异噻唑啉酮类等,抗菌速度快但可能存在耐热性差或迁移性问题。

天然抗菌剂:如壳聚糖(生物降解性好,但抗菌谱较窄,耐久性较差)。

2. PVC管材抗菌剂添加方式

直接共混法:将抗菌剂与PVC树脂、稳定剂、增塑剂等其他助剂在高速混合机中混合,再通过挤出成型制成管材。需注意抗菌剂的分散均匀性。

表面处理法:在成品管材表面涂覆抗菌涂层(如含银溶胶的喷涂工艺),适合对已有管材进行改性。

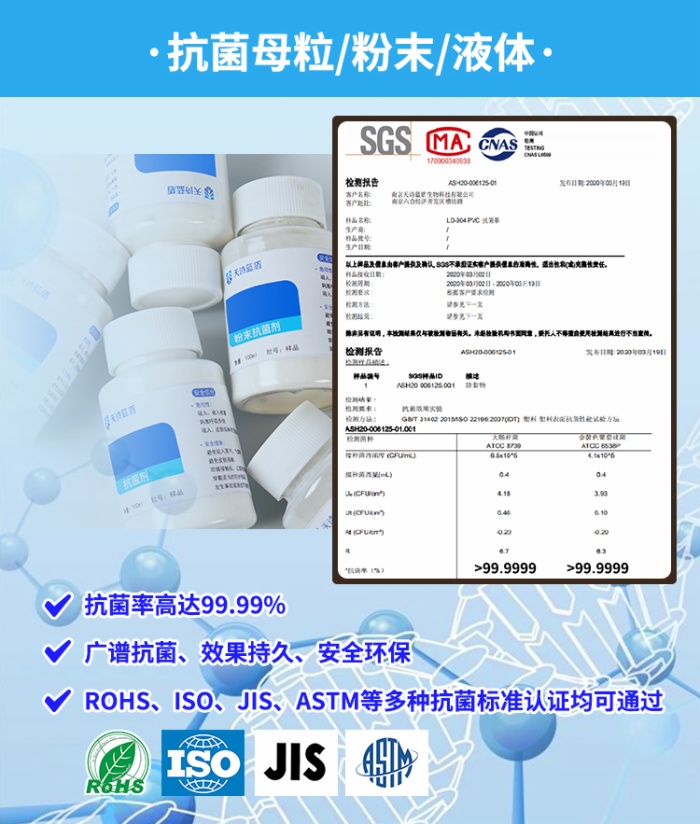

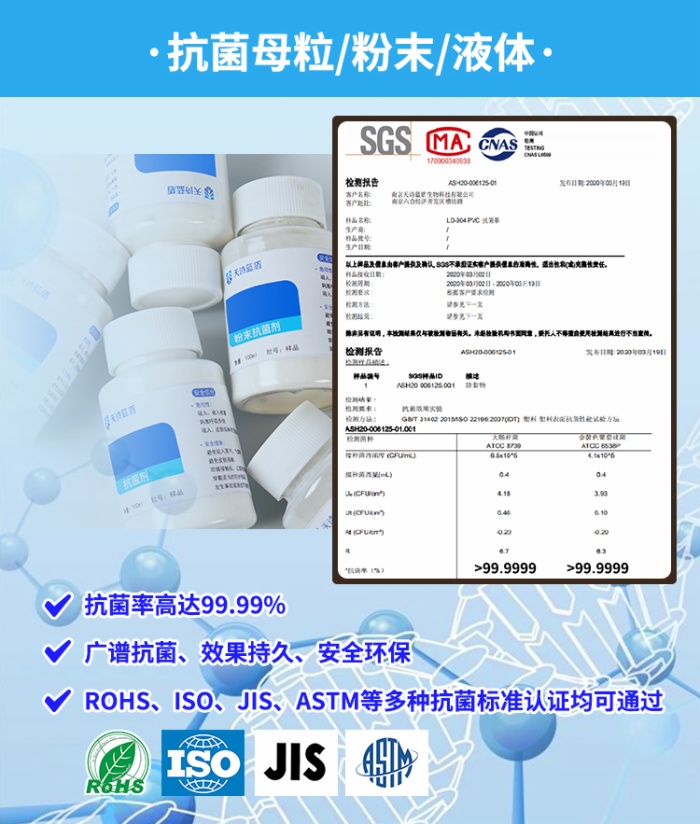

母粒法:先将抗菌剂与载体树脂制成高浓度母粒,再与PVC基料混合加工,提高分散性和工艺稳定性。

3. 关键考虑因素

相容性:抗菌剂需与PVC配方中的其他组分(如热稳定剂、增塑剂)相容,避免发生反应或析出。

耐迁移性:抗菌剂应缓慢释放以保持长效性,避免短期内大量流失(如有机抗菌剂可能因迁移过快而失效)。

加工温度:PVC加工温度通常为160-200°C,抗菌剂需在此温度下保持稳定(如部分有机抗菌剂可能分解)。

安全性:尤其用于饮用水管时,需符合相关标准,确保无有毒物质溶出。

4. 应用场景

给水管:防止细菌生物膜形成(如军团菌),提升饮用水安全。

医用管道:减少医院内感染风险。

农业灌溉管:抑制藻类或真菌滋生,避免堵塞。

5. 注意事项

成本:银系抗菌剂价格较高,可能增加管材成本20-30%(国产抗菌剂可替代进口,性价比高,成本低)。

法规合规:需符合当地卫生标准(如中国《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》)。

长期性能:部分抗菌剂可能随使用时间延长而失效,需评估耐久性。

如果需要具体配方或工艺参数,建议根据实际需求(如管材用途、抗菌等级)进一步优化,并通过实验验证抗菌效果和物理性能的平衡。

上一条 : ABS材料中添加抗菌剂 持久防护 高效抗菌

下一条 : 抗菌剂在PPR管材中的应用